失敗しない「弁護士の選び方」

1.労災被災者の救済に注力している

労働災害にあった被災者の方は、適正な補償額や賠償金の額が、いったいいくらであるのか分からず、また、誰に対し、どのように交渉を進めればよいか分からないことがおおいと思います。

また、会社に対して、正当な賠償を求めても、会社から被災者本人にも過失があるなどと主張されて、困ってしまうこともあります。また、会社としては、十分に注意を払ってきたので会社には責任がないと主張されて、賠償を拒まれてしまうこともあります。

そのようなときにも、弁護士はあなたの味方となって、会社に対し適切な反論をし、正当な賠償金を請求してまいります。

労働保険や損害賠償の理屈は複雑ではありますが、労災に注力している弁護士であれば、適切な解決を目指して交渉をすすめてまいります。

まずは弁護士に相談して、適切なアドバイスをもらうことで、不安や心配を解消しましょう。

2.後遺障害の等級認定に精通している

労働災害によって負った怪我が、これ以上良くならないという状態(この状態を「治ゆ」、あるいは「症状固定」と表現します。日常用語としての治癒とは異なるので注意が必要です。)になると、治らなかった怪我や症状を、後遺障害(いわゆる後遺症の意味です。)として補償や賠償を求めていくことになります。

後遺障害は、部位や程度によって1~14級までの等級に細かく分類されています。

1級から7級については障害(補償)年金が、8級から14級については障害(補償)一時金が支給されます。

等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、ご自身の後遺障害に見合った適切な等級の認定を得ることが、賠償金を得る上できわめて重要になります。

そして、この適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、医学的な知識が必要になってきます。

医学的知識にくわしい弁護士、後遺障害の等級認定の相談に対応できる弁護士は多くはありません。

まずは実際に法律相談を受けてみましょう。弁護士と実際に話をしてみれば、その弁護士が医学的知識にくわしいかどうかを判断できるでしょう。

親身になって相談に乗ってくれるか、医学的な知識をもとにアドバイスをしてもらえるかなどといった点を基準に弁護士を選ぶことをお勧めします。

3.労働災害に関する専門のサイトを持っているか

労働災害に注力している弁護士は、労働災害に関する専門のサイトをもって積極的に被災者救済にとりくんでいます。

インターネットで弁護士を探すのであれば、弁護士が労働災害専門のホームページを持っているかどうかで判断するのも、一つの方法です。

4.最大限の賠償を求める交渉力があるか

労働災害の場合、後遺障害等級認定の認定だけでなく、会社側との交渉が必要になる事もあります。

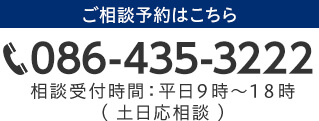

しかしながら、弁護士の交渉力を客観的に判断することは困難です。実際に、弁護士に会って、相談をしてみることで、その弁護士の交渉力を判断するしかありません。まずは相談の予約をとって弁護士と話をしてみましょう。

5.相談しやすい、身近な弁護士である

遠方の弁護士に依頼した場合には、なかなか相談自体が難しくなります。適切な賠償を獲得するためには、どうしても依頼者と弁護士との面談による打ち合わせが不可欠です。電話での打ち合わせには限界があります。いざというときに、いつでも面談による打ち合わせが可能な身近な弁護士を選ばれることをお勧めいたします。

また、自分が話しやすいと感じる弁護士を選ぶことをお勧めいたします。言いたいこと、質問したいことを我慢してしまっては、あとあと後悔が残ってしまいかねません。これには相性ということも関係してくると思いますので、まずは実際に相談をしてみて、相談しやすいなと感じる弁護士に依頼をされることをおすすめいたします。