労災補償と損害賠償の真実

1.労働災害に遭われた方への補償

労働者は、使用者(経営者)に労務を提供することにより賃金を得て生活しているのですから、もしも怪我をしたり病気にかかったり、あるいはこれらが原因で体に障害が残ったり死亡したりすると、その労働者や家族の生活が立ちゆかなくなります。

「労働基準法」においては、労働災害が発生した場合に、怪我などの原因となった使用者(=雇用主・会社経営者等)がその損失を補償するよう義務付けられています。

つまり、業務の中で発生した怪我や病気については、使用者の責任において補償がなされることが大原則なのです。

しかし、使用者にとっても、高額な支払いは経済的に大きなダメージです。

こうした事態を防止し、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、「労災保険」という制度が設けられています。

2.会社への損害賠償請求

2-1.他の従業員の不注意によって怪我をした

会社の従業員の不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、使用者が「使用者責任」(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負うこととなります。

そのため、この場合は法的根拠に基づいて損害賠償を請求することになりますので、比較的、会社も話し合いの段階から責任を認めることが多いです。

2-2.自身の過失もあって怪我をした

ご自身にも過失がある場合は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。

こういったケースにおいては、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確であるため、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と比べると、会社が「自損事故であるため会社には責任がない」と請求を拒否するケースが多いです。

安全配慮義務違反については、「具体的に何をどうしたら違反になるのか」という内容が不明確で、会社もそれを認識していないことが多いのです。

また、被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうケースが多いのが現実です。

では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか。

安全配慮義務は、作業の環境や内容、業種、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。

したがって、ご相談の上で具体的な状況をお聞きしてからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは分かりません。

もっとも、「教育不足が原因で被災した」または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

労働者の安全対策として「労働安全衛生法」や「労働安全衛生規則」が定められております。

その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

逆に、その条文に違反していないようなケース、例えば会社の工場で階段を下りている時に滑って転倒したというケースでは、会社に対して安全配慮義務違反を問うことは困難だと思われます(但し、業務中の事故であれば、労災は適用されます)。

なお、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の時効は10年です。

3.不法行為責任

労働現場の建物・設備に危険があった場合や、事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合に認められることがあります。

次のような法律において、使用者の責任を追及するケースが多いです。

・一般不法行為責任(民法709条)

・使用者責任(民法715条1項)

・土地の工作物責任(民法717条)

・注文者の責任(民法716条但書)

・運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)

例えば、「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースにおいては、責任は誰にあるのでしょうか。

勿論、落としてしまった本人に落ち度はあります。

しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどなのです。

これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償請求を行う際の根拠となります。

4.後遺障害等級認定

労働災害によって負った怪我が「これ以上良くならない」という状態(「症状固定」)になると、「後遺障害(後遺症)」となります。

後遺障害は、部位や程度によって1~14級までの等級と140種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。

1級から7級については障害(補償)年金が、8級から14級については障害(補償)一時金が支給されます。

等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、ご自身の症状に見合った適切な等級の認定を得ることが、賠償金を得る上ではきわめて重要です。

弁護士が数多く存在する中でも、この「後遺障害」の認定を得意とする弁護士は僅かです。労働災害、そして医学に精通した弁護士に依頼することで、より適切な後遺障害等級をめざすことが可能になります。

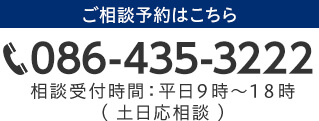

5.労働災害に強い弁護士へ、まずはご相談を

会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労災に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめます。

労災被災者の方からも「自分で会社とのやり取りをしなければならないのが面倒」とご相談をいただくことが多くあります。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、「会社に提示された金額が適正なのか分からない」「知らず知らずのうち、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安な気持ちの方も多いようです。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りも日頃から手掛けていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、適切に進めることができます。